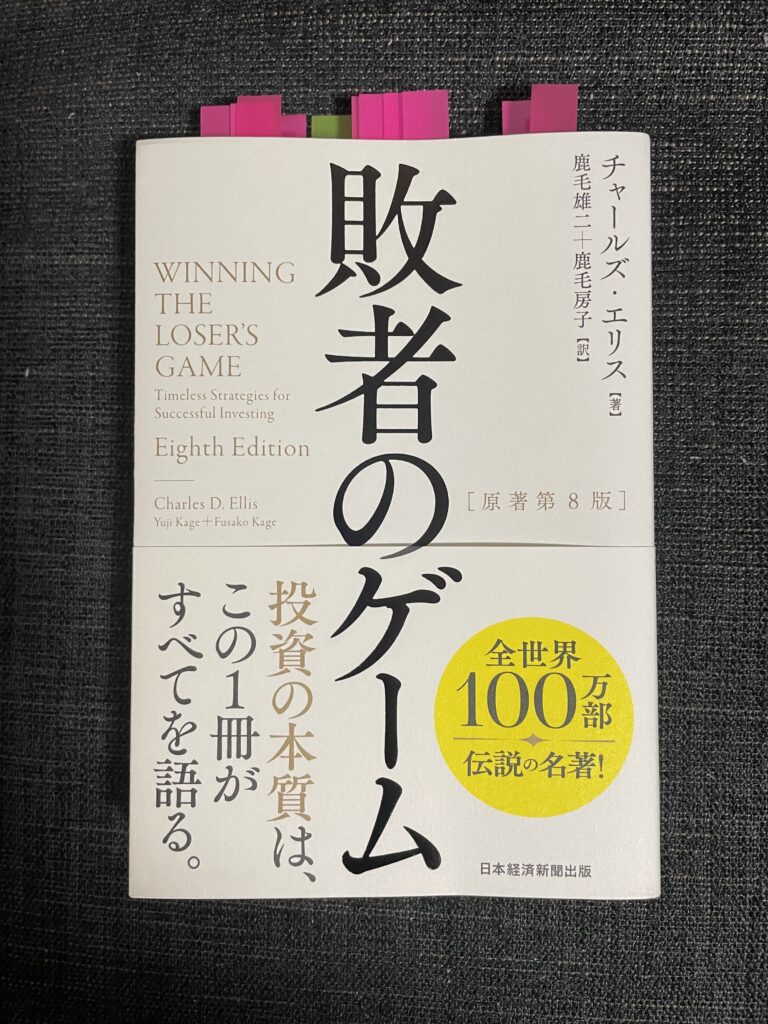

今回は「敗者のゲーム」を読んだことでわかった、長期投資の重要性について紹介します。

「株式投資は何をするのが良いのかわからない!」

「自分でいろいろ調べて株を買うようにすれば市場にも勝てるんじゃないの?」

「インデックス投資だけじゃつまらない!」

このように思っている人は、この本の内容が参考になるでしょう。

この本で重要だと思った点は下記のとおりです。

- 機関投資家のアクティブ運用は「勝者のゲーム」から「敗者のゲーム」となった

- インデックスファンドは投資のドリームチーム

- 人間は非合理的な生き物である

- 投資で成功する秘訣は、投資計画をしっかり考え、それに沿って長期的に投資すること

自分の体験を含めて解説していきますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

「敗者のゲーム」あらすじ

変動するマーケットに一喜一憂する。じっくり考えて決めた投資計画を無視して、

高値で買い安値で売ってしまう。そんな経験をしたことがある方は少なくないでしょう。

では、市場動向に左右されることなく、大切な資産を守り、実り豊かな人生を実現するには、

どうすればいいのでしょうか? 本書ではその現実的な対応を教えます。

Amazon商品紹介より引用

私の場合は、株式投資を始めてから2年くらいの状況でこの本を読みました。

その状態でも十分参考になる内容でしたが、特にこれから投資を始めようと考えている人や

投資を始めて間もない人にとっては、よりためになる内容だと感じましたね。

機関投資家のアクティブ運用は「勝者のゲーム」から「敗者のゲーム」となった

この本のタイトルにもなっている「敗者のゲーム」とはどういう意味なのか?

「勝者のゲーム」との対比で紹介されています。

テニスの試合で「勝者のゲーム」と「敗者のゲーム」を例える

この本の序文で、テニスで例えた「敗者のゲーム」の解説が書かれています。

もともとテニスをやっていた私にとって、これ以上わかりやすい解説はないと思えるほど

わかりやすく、この本を一気に読むきっかけになりました。

プロの試合は「勝者のゲーム」

プロテニスプレイヤーの試合では、お互いがより良いボールを打ち合って、

自分からポイントを取りに行った結果としてポイントを得ることができます。

プロの試合では自分からミスをしてしまう「アンフォーストエラー」はそう多くありません。

だからこそ、プロの試合は「勝者のゲーム」となっていくのです。

アマチュアの試合は「敗者のゲーム」

対してアマチュアの試合ではどうでしょうか?

プロのように自分からポイントを得るためにボールを打ちますが、

なかなかうまくいかず、ミスをしてポイントを失ってしまうことが多いです。

アマチュアの場合は、「ポイントを得る」より「ポイントを失う」という場合が多くなります。

これが「敗者のゲーム」というわけです。

自分も高校時代にテニスをやっていましたが、

振り返ってみると自分のミスでポイントを失ってばかりで、

まさに「敗者のゲーム」をやってしまっていたと思いましたね。

投資における「敗者のゲーム」

以前はインターネットが普及前で、情報を手に入れるスピードが遅かったため

機関投資家の情報によって株式投資を優位に進めることができる「勝者のゲーム」をすることができました。

しかし、現在は様々な情報がすぐに伝達されるようになり、情報が公平に知られるようになりました。

その結果、多くの人が同じ情報を持っている状態で投資を進めるようになったため

自分から動けば動くほどミスをすることが多くなってしまうように変化していきました。

その結果、機関投資家によるアクティブ運用は「敗者のゲーム」となってしまったのです。

インデックスファンドは投資のドリームチーム

では「敗者のゲーム」を乗り越えるためにどのように行動してけばいいのか?

この本では、その最適解としてインデックスファンドへの投資を勧めています。

現在の市場は、プロの機関投資家が取引している結果をそのまま反映している状態です。

その市場に連動するインデックスファンドを保有しておけば、

多くのプロで構成されたドリームチームによる市場に投資することができるというわけです。

また、インデックス投資の特徴として下記の点を挙げています(抜粋)。

- 相対的に高いリターン

- コストが安い

- 判断ミスによる投資の失敗をしなくて済む

3つ目の「判断ミス」については、まさに「敗者のゲーム」につながる部分です。

判断ミスを回避するためにはインデックス投資が合っているということですね。

私も税制優遇が受けられる「NISA」、「iDeCo」では

- S&P500連動ファンド

- オルカン

これらのインデックス投資を続けています。

経済的自立を達成するためにドリームチームに頑張ってもらっている状態ですね。

人間は非合理的な生き物である

インデックス投資が「敗者のゲーム」にならないための最適な方法として紹介しましたが、

人間には感情があり、非合理的な行動を取ってしまう時があります。

本で紹介されている行動をいくつか紹介します。

- 「平均への回帰」という社会科学の原則を忘れる

- 統計的な確率を無視してしまう

- 都合の悪いことを軽視し、自分に都合の良いように物事を見る

- 最近の投資信託の成績のような短期的結果を過大評価する

これらは特に「新NISA」が始まった2024年の、先進国株を中心としたインデックスファンドの

好成績に対して当てはまってしまう人が多いのではないでしょうか?

S&P500指数を例にします。

S&P500指数の2024年平均リターンは23.31%で、非常に高い結果となりました。

一般的に米国などの先進国株の期待リターンは年率7%程度と言われているため、

期待リターンを大きく上回る結果でした。

その結果、短期的な結果を過大評価してしまい、さらに買い増してしまうのなどの

計画とは違う行動を取ってしまう可能性があります。

市場が好調な時ほど計画を守ることを強く意識し、

長期投資のための行動を続けていく必要があります。

投資で成功する秘訣は、投資計画をしっかり考え、それに沿って長期的に投資すること

人間は非合理的な生き物であり、感情に左右されて行動してしまう時があります。

投資で成功していくためには計画を立てて、それに沿って長期で投資することが重要です。

市場は暴落と暴騰を繰り返しますので、インデックス投資でその両方を受け入れて

長期運用することによって平均リターンを得ることができるようになっていきます。

それが「敗者のゲーム」に勝つための方法なのです。

まとめ:インデックス投資で「敗者のゲーム」に勝とう!

今回は「敗者のゲーム」の内容を通して長期投資の重要性について解説しました。

現在の株式市場では、自分から利益を取りに行く「勝者のゲーム」をすることは難しく

利益を得るために取引を繰り返した結果、損失を受けてしまう「敗者のゲーム」になりやすいです。

この本では「敗者のゲーム」に勝つための方法として「インデックス投資」を勧めています。

インデックス投資は長期で運用することによって市場平均に近い結果を出すことができます。

取引した後は保有を続けるという運用方法なので、取引を繰り返すことによる損失も受けません。

「NISA」や「iDeCo」で人気となっている運用方法がまさにこの方法というわけです。

私の場合はNISAとiDeCoでインデックス投資をして、長期のほったらかし運用をしています。

そしてインデックス投資によって空いた時間を高配当株投資に使っている状況です。

経済的自立を達成するためには、できるだけ「敗者のゲーム」に負けない方法を

選択しながら行動していくことが重要です。

これからも私の取り組みを紹介しながら、皆さんと一緒に経済的自立を達成できればと思っています。

それでは、一緒に頑張っていきましょう!

の運用実績-120x68.jpg)

コメント